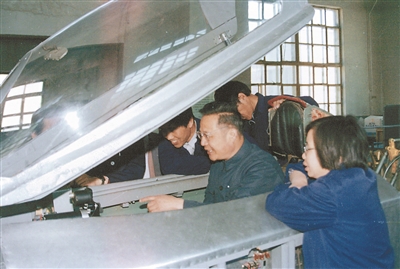

顾诵芬是我国著名飞机设计大师、飞机空气动力设计奠基人、航空战略科学家。他建立了新中国飞机空气动力学设计体系,开创了我国自主研制歼击机的先河,持续开展航空战略研究,为我国航空科技事业作出了重大贡献。图为顾诵芬(中)在操纵系统试验室。(中国航空工业集团有限公司供图)

王大中是国际核能领域的著名学者、战略科学家,致力于发展具有固有安全特性的先进核能系统。他带领产学研联合团队实现了我国高温气冷堆技术从跟跑、并跑到领跑的整体发展过程,为我国在先进核能领域逐步走向世界前沿奠定了重要技术基础。图为王大中(中)在清华大学10兆瓦高温气冷堆临界现场。(清华大学供图)

11月3日,人民大会堂庄严肃穆。雄壮的军乐声响起,习近平总书记向两位耄耋老人颁发了2020年度国家最高科学技术奖。中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士、清华大学王大中院士,共和国科学技术领域最高荣誉的榜单上,又多了这两位科学巨匠的名字。

他们如何用一生的坚守和行动诠释新时代科学家精神?他们的爱国之情、报国之志怎样激励广大科技工作者奋斗不息、创新不止?记者采访了两位获奖者和他们的同事、学生。

顾诵芬:我们的航空装备有能力守护祖国的天空

“我谈不上什么丰功伟绩,只能说没有虚度光阴,为党和国家做了些事情。”获得2020年度国家最高科学技术奖后,顾诵芬表示,“这个奖不仅属于我个人,更属于一代代为祖国航空事业接续奋斗的全体航空人。请党和人民放心:我们的航空装备有能力守护祖国的天空!”

作为我国航空工业领域唯一的两院院士,顾诵芬建立了新中国飞机空气动力学设计体系,主持研制了歼8和歼8Ⅱ等系列高空高速歼击机,开创了我国自主研制歼击机先河,为我国航空武器装备跨代升级发展作出巨大贡献。

1930年,顾诵芬出生于江苏苏州书香世家,父亲顾廷龙是著名国学大师,母亲潘承圭出身名门,是当时少有的知识女性。父亲一直希望顾诵芬子承父业,但顾诵芬的心里却早早种下了航空报国的种子:1937年,“七七事变”爆发,日军飞机的轰炸声成了顾诵芬儿时印象最深刻的声音,“没有航空,我们国家将来还得受人欺负,我以后想造飞机。”

1951年,顾诵芬从上海交通大学航空工程系毕业后,原本打算留校任教。时值抗美援朝,国家急需建设航空工业,要求上交航空系毕业生全部进入新组建的航空工业系统。顾诵芬毅然拜别家人,前往沈阳工作,参与我国首型喷气式飞机歼教1的气动力设计。

然而,他大学学的是螺旋桨飞机,喷气式飞机是一个全新的领域。听说北京航空航天大学图书馆订阅的一本学术杂志上刊登了一篇总结飞机气道设计的文章,顾诵芬前往北京,借了辆旧自行车,天天往北航跑。当时没有复印机,他花费一周时间,抄录资料、描摹图表,最终消化了全新的理论,提出亚音速飞机气动参数设计准则和气动力特性工程计算方法,出色地完成了设计。

1964年,我国开始研制歼8飞机,顾诵芬带领团队发现了喷流影响规律,攻克了跨音速抖振、方向舵嗡鸣等技术难题。1969年7月5日,歼8飞机完成首飞,但团队在后来的跨音速飞行试验中发现机身因气流分离出现抖振问题。为了查出气流分离的位置,顾诵芬在飞机垂直尾翼贴满红色的毛线。由于当时没有高精度相机,无法拍到毛线振动情况,他大胆提出乘坐歼教6飞机近距离观察歼8飞行的想法。

这对年近半百、从未接受过飞行训练的顾诵芬来说,有很大风险。“两架飞机必须保持近距离等速飞行,两机间隔在5米左右。战斗机拐弯做一个盘旋,有4个G(重力加速度)很正常。”航空工业沈阳飞机设计研究所型号总设计师赵霞介绍。

4个重力加速度相当于承受自己4倍的体重,未经训练的普通人会感到极其难受。顾诵芬忍受着巨大的身体负荷,3次上天观测,终于找到症结所在,圆满完成了研制任务,结束了我国歼击机完全依赖引进的历史。

1980年,歼8Ⅱ飞机立项研制,要求作战性能远超歼8,顾诵芬任总设计师。他主持制定了两侧进气的气动布局方案,解决了二元超音速可调进气道设计等一系列问题,仅用4年就实现了飞机首飞。

从业70年,顾诵芬始终奋战在航空科技一线,担任C919、歼10、运20、教9等多个型号研制技术顾问、专家组负责人或成员,主持编纂了70余册航空科技书籍,带领的团队中培养出1位中国科学院院士、3位中国工程院院士、2位型号总指挥,被誉为“新中国飞机空气动力设计奠基人”。面对赞誉,他谦虚地说:“这些荣誉应归功于那些振兴中国航空工业的领导和默默无闻、顽强奋斗的工人、技术人员。”

“因为国防行业的特殊性,顾院士隐姓埋名近30年,舍小家为大家。他的格局、执着、敬业与忘我,深深影响着我。”航空工业沈阳飞机设计研究所首席专家、多型飞机总设计师王永庆钦佩顾诵芬的工作作风。对此,顾诵芬云淡风轻:“这没什么,都是应该做的。共产党员就应该是这样的。”

如今,91岁高龄的顾诵芬依然忙碌。以往从家到办公室走路只需10分钟的他,现在要花3倍时间。尽管如此,大家总能看到他准时出现在狭小简陋的办公室里,翻阅资料、和同行讨论学术话题。中国工程院院士杨凤田称他为“活图书馆”,碰到技术问题咨询顾诵芬,他总能准确指出可供参考的研究报告具体编号。

顾诵芬很享受现在的工作状态,了解航空的进展,成为他的晚年之乐。在看书翻译资料之余,经常还会给年轻人提供帮助,“国家强盛是我的愿望,将毕生理想与祖国需要紧密相连的奋斗过程是最幸福的。”

王大中:用我们的双手来开辟祖国原子能事业的春天

“它属于集体,属于所有知难而进、众志成城的‘200号’人,也属于所有爱国奉献、努力拼搏的科技工作者。”得知自己获得这份沉甸甸的荣誉后,王大中的话语间依旧平静。

这位86岁老人口中的“200号”是他求索之路的起点,也是我国核能事业的开端。

作为能源安全及战略威慑力量的基础,核能一直位于世界高度敏感、高度垄断的战略领域,是大国实力的重要标志,然而新中国成立之初,在这一领域却长期被国际社会排除在外。20世纪50年代中期,党中央决定发展原子能事业。1955年,清华大学开始筹建工程物理系,并从校内抽调了一批优秀学生,正在机械系读大二的王大中入选。

“那时候(核能)在我们国家还是一个短腿,所以自己选择了反应堆专业,希望毕业出去后,能够在这个领域对国家作一些贡献。”王大中说。

1960年,北京郊区的燕山脚下,工程编号为200的清华大学原子能研究基地动工兴建。此后,“200号”成为清华大学核能与新能源技术研究院的代名词。

在清华“200号”,“23岁半传奇”的故事几乎无人不晓。

1958年,刚刚大学毕业留校的王大中接到一个重要任务:参与中国第一座自主设计、建造的核反应堆——屏蔽试验反应堆的设计和建设。由于各国对反应堆的研究极其保密,唯一能参考的资料只有一张苏联人留下的图纸。彼时,清华大学组成了平均年龄只有23岁半的研究团队,一切从零开始。

在清华大学科学博物馆的一角,几台手摇计算机成为那段艰苦岁月的见证。用粗糙的“马粪纸”制作工程模型、用几十台手摇计算机进行数值计算……经过6年奋斗,王大中与团队建造起新中国第一座屏蔽试验反应堆。

“年轻的时候,我们曾喊出用我们的双手来开辟祖国原子能事业的春天的誓言。我一直在践行这样一个誓言,努力做得更多、做得更好。”王大中说。

在国家需要核能之时,他毅然选择“建堆报国”;而在核能发展陷入低谷时,王大中选择坚守初心不言放弃。

1979年,美国三里岛核电站发生堆芯融化事故,世界核能事业陷入低谷。王大中意识到,安全性是核能发展的生命线,必须要走固有安全的技术道路。

固有安全是指在任何事故状态下,核反应堆都能够不依靠外部操作,仅靠自然规律就能够趋向安全状态。当时,德国科学家提出了具有良好的固有安全特性的新一代模块式高温气冷堆的概念。1985年,王大中开始布局高温气冷堆的关键技术研发及试验。

“在10兆瓦高温气冷实验堆建造过程中,凡是重要工程节点他都亲临现场,与大家一起日夜奋战,及时发现问题,解决问题,确保实验工程的进度和质量。”曾和王大中共事过的中国国家气候变化专家委员会主任何建坤回忆说。

1986年切尔诺贝利严重核事故使世界核能的发展再次迅速转入低谷,核安全问题更加凸显,王大中并未动摇研制先进反应堆的决心。他坚信,具有固有安全性的模块式高温气冷堆将会成为未来核能重要发展方向之一。

改革开放之初,面对德、美、日在高温气冷堆领域远远领先,而我国基础薄、投入少,又缺少人才和经验的巨大的差距,王大中没有丝毫退意。2000年,王大中主持建成10兆瓦高温气冷实验堆,这是世界首座模块式球床高温气冷实验堆。

“我们的创新必须立足于自身、立足于原创,过程可能是艰苦的,这是必由之路。”王大中常用“跳起来摘果子”的比喻引领大家坚持自主创新——科研就像摘果子,如果目标伸手可及,有果子也早让人摘走了;如果眼光太高,跳多少次也够不着,只能无功而返。“跳起来摘得着”才是适度的高标准。设法使自己跳得高一些,达到一个高度后,再瞄准新的高度,取度合适,才能实现勇于创新与务实求真的结合。

10兆瓦高温气冷堆建成后,王大中又推进单一模块反应堆功率放大25倍、世界首座工业规模的模块式高温气冷堆核电站的建设,其工程规模相当于我国首座秦山30万千瓦核电机组。这一示范工程使我国系统掌握了商用模块化高温气冷堆技术,形成完整的中国品牌高温气冷堆型号设计技术和设计能力。

“科技创新就是我们最主要的爱国方式。我相信只要我们每个人都坚定信心,勇敢向前,我们的国家就会有无限光明的未来。”王大中说。