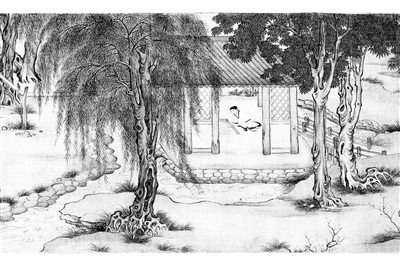

明代仇英的《独乐园图》(局部),图中着白衣者是司马光,司马光在独乐园中完成了《资治通鉴》。(资料图片)

司马光主持编写的《资治通鉴》在独乐园成书

“卧处有竹,登高看山,这真是一处绝好的安身之所啊。”熙宁六年(1073年),年过半百的司马光已来到洛阳两年有余了,他在万安山北麓,龙门石窟东北三公里处,选定洛阳尊贤坊北国子监侧故营地买了一块地,修建了一个园子,取名为独乐园。

按说司马光是心忧天下的人,世人皆知孟子有云:“独乐乐不如与人乐乐,与少乐乐不若与众乐乐。”司马光为何反其道而行之?司马光作《独乐园记》释明本心,他说众乐可是君子一种很高的境界,我乃愚笨之人,尽好本分即可,所体会到的乐是“明月时至,清风自来,行无所牵,止无所柅,耳目肺肠,悉为己有,踽踽焉、洋洋焉,不知天壤之间复有何乐可以代此也”,我之乐也想与人分享,只是别人看不上吧。

其实,此时的司马光确实心生些许归隐之意。来洛阳之前,他这个“司马牛”与“拗相公”王安石顶到了一起,围绕实施变法问题,两人的主张颇为不一,后来,司马光给王安石写了三封长信,劝他扭转变法主张,王安石予以拒绝。

于是,司马光离开了东京,向西而去,来到这个让他吟出“若问古今兴废事,请君只看洛阳城”的地方。司马光一心以儒修身、抱道守穷,为的是溯流而上,潜入到历史的深处,探究仁义源头,追索礼乐开端,试图在错综复杂的脉络中梳理出偶然与必然的规律,最终实现“鉴前世之兴衰,考当今之得失”这一宏大目标。

这一抉择与愿望,虽然从来洛阳前四年就已开始,但距离达成还有十多年之久,而新修成的这座独乐园,注定是《资治通鉴》这部皇皇巨著的诞生摇篮。

独乐园是什么样子?后人有幸仍能得见,在明代仇英《独乐园图》里,我们看到,有一白衣老者或翻书沉思,旁有松涛阵阵,或看童子浇花,旁有白鹤梳翎,或独自垂钓,人成老僧入定。此图用青绿画法,精工中见秀丽,让人在看到司马光日常生活时,仿佛漫步在独乐园中。

独乐园也生长在苏轼的诗中,司马光给苏轼写了《超然台寄子瞻学士》一诗,苏轼读了司马光的《独乐园记》,亦回《司马君实独乐园》一诗相赠,“青山在屋上,流水在屋下”,到底是苏轼,仅开篇十个字,就把独乐园的灵动勾勒了出来,在诗的结尾,苏轼调侃道:“抚掌笑先生,年来效瘖哑。”

古代士大夫若爱一事物,必会借诗词文章表达。司马光除了《独乐园记》外,还写了组诗《独乐园七题》,分别介绍了园中“读书堂”“钓鱼庵”“采药圃”“见山台”“弄水轩”“种竹斋”“浇花亭”七景,每首皆以“吾爱”起句,像李白“吾爱孟夫子”一样,司马光逐次以董仲舒、严子陵、韩伯休、陶渊明、杜牧之、王子猷和白居易为对象,表达自己的仰慕之情,由物及人,又由他人及于自己。

红尘即便再热闹又与我何干?园门一闭,自是一番天地,我与古人进行灵魂对话,几千年的重大事件在我眼前一一重演,我不单单只是旁观,而且要打磨出一面镜子,照出经世治国的道理。读史著史能忘我,煎茶耕种更安心,正如司马光在《闲居》一诗中写的:“故人通贵绝相过,门外真堪置雀罗。我已幽慵僮更懒,雨来春草一番多。”这云聚云散,草枯草荣,不恰似人事往来、世态更迭、王朝兴衰吗?

从上述文字描述看来,独乐园似乎很华美,事实不然。李清照的父亲李格非在他的《洛阳名园记》中,记录了当时十九处著名的私家园林,独乐园为其中之一,却是以“洛中诸园最简素”著称,李格非评价道:“司马温公在洛阳自号迂叟,谓其园曰独乐园。园卑小,不可与他园班。其曰读书堂者,数十椽屋,浇花亭者益小,弄水、种竹轩者尤小。”这段文字读来让人不觉莞尔,“卑小”“益小”“尤小”,短短几句竟出现三个“小”字,可见的确与别园无法媲美,但李格非话锋一转,“温公自为之序,诸亭台诗,颇行于世。所以为人欣慕者,不在于园耳。”不在园,在什么呢?自然在于人。

“王家钻天,司马入地。”在洛阳士民中流传着这样一句话,说的是西京留守王拱辰建了一座豪华别墅,中堂起屋三层甚是高大,最上面一层曰“朝元阁”。而司马光的独乐园与之相比,显得低矮简陋,仅能遮风挡雨,在夏天酷热难耐时,司马光别出心裁,挖了一个地下室,在穴中埋头著作。钻天入地,细细品味,谁更受人敬仰不言而喻。

司马光的独乐园不奢侈并非他吝啬,他曾与富弼、吕公著一道,集资为理学大家邵雍置办了一处宅院,邵雍为之起名叫“安乐窝”,自名“安乐先生”。可见司马光心中早无钱财概念,乃其“俭素为美”天性使然。

关于独乐园,还有一笔值得书写。司马光为栽种的竹子与中草药植物挂上名片,以使人们方便辨认,这种做法今天已十分普遍,而要追溯来源,竟可溯至司马光的独乐园。独乐园并非长期大门紧闭,也经常对游人开放,并设茶饮。有一次,仆人吕直拿着游人赏钱上交,司马光道:“你可留作零花钱。”吕直再三不要,司马光却坚持给他,吕直回道:“难道只有相公您不爱钱?相公要做好人,吕直也要做好人。”过了一段时日,司马光见园中新建了一座井亭,一问才得知,原来是吕直自建。

君子莫大乎与人为善!独乐园岂独景美、文美、诗美、史美,人亦美也。

王安石晚年幽居半山园,与苏轼相见欢

虽然司马光与王安石围绕变法意见不一,但两人相似之处其实不少,倔脾气不必说,两人年龄相仿,才华相仿,甚至喜节俭、重清廉、远美色也不相伯仲。说完了司马光的独乐园,想对应着说一说王安石的半山园。

王安石出生在江西临川,但与南京有着不解之缘,他的青年时代随父亲在南京度过,后又多次在时称江宁的南京任知府。熙宁九年(1076年),56岁的王安石二次罢相,得“判江宁府”官衔,真正从东京回到南京安居。

次年,王安石在城东门到钟山途中选一址,为自己建造了一所居室,因此处距离江宁城七里,距离钟山亦是七里,故起名为半山园,王安石甚是喜欢此名,并为自己取号为半山居士。

半山园在开建之前,是一片无人居住的荒僻之地,且地势低洼,积水很多。王安石不怕麻烦,找人开渠泄水、培土造屋。这处居所规模怎样呢?据《续建康志》记述:“所居之地,四无人家。其宅仅蔽风雨,又不设垣墙,望之若逆旅之舍。有劝筑垣,辄不答。”连围墙都不设的小宅院,却成了宰相王安石的容身之所。

在半山园里,王安石度过了他人生最后近十年的绝大部分时光。后人有时可从他的诗词里窥得其一丝心迹。他用大量的写景诗、咏物诗取代了前期政治诗的位置,逐渐形成雅丽精绝、浑然天成的风格,被誉为“王荆公体”,即“半山诗”。在一个春天的黄昏,王安石写下《半山春晚即事》一诗,“春风取花去,酬我以清阴。翳翳陂路静,交交园屋深。床敷每小息,杖履或幽寻。惟有北山鸟,经过遗好音。”诗人没有对春花凋谢流露出过多惋惜,却说红瘦绿肥,自是别样风景,可见其达观境界。

据统计,王安石有关南京的诗词达三百首左右,其中名篇众多。在一首《渔家傲》中,王安石写下了“平岸小桥千嶂抱,柔蓝一水萦花草”的句子,每个字都美不胜收,接着他写到半山园,“茅屋数间窗窈窕。尘不到,时时自有春风扫”,光影明灭、风烟俱净,不染的是心境啊,在最后,王安石感叹道:“贪梦好,茫然忘了邯郸道。”功名如梦,转眼盈盈鬓星,可王安石真的断却了建功立业之念了么?恐怕未必。

王安石老了,可性情始终如一,他整日骑一头驴子,由一名家丁相陪,慢悠悠地走进街巷里、山水中,至于去哪,随意。有人劝他乘轿子会舒服一些,王安石肃然道:“未尝敢以人代畜也。”

虽已远离庙堂,不过王安石该说话时也并不含糊,苏轼因乌台诗案危在旦夕,王安石不计与苏轼过往政见上的不快,声援苏轼,这对保住苏轼的性命起到了很大影响。从黄州归来的苏轼,已蜕变成了那个达观的苏东坡。他乘船到江宁拜访王安石,王安石一如平常,骑着驴子去迎接,来不及冠带的苏东坡慌忙出船长揖:“轼敢以野服拜见大丞相。”王安石则拱手而笑:“礼岂是为我辈设?”相逢一笑泯恩仇,两人都回归潇洒飘逸、风流千古的“唐宋八大家”之列,游山玩水、谈诗论佛多日,真忘了今夕是何年。

遥想多少个夜晚,王安石与苏东坡在半山园里月下对酌,山风净爽、树影婆娑,思想交流与文字切磋都再无芥蒂、心有灵犀,王安石可能还会真切地说:“子瞻就在这江宁建一所住宅,与我做邻居吧?”苏东坡也怦然心动,但人在宦海,身不由己,苏东坡后来答道:“从公已觉十年迟。”

这是一次空前绝后的会晤,两年后,王安石即将走到生命尽头。王安石见苏轼之前,生了一场大病,病愈后,他决定将半山园捐出,舍宅为寺,王安石便搬了出来,从此一直租住别人的房子。

元祐元年(1086年),王安石病逝,就葬在了半山园后院。几个月后,司马光病逝。他们的名字最终都记载在史册中并且熠熠生辉,而独乐园与半山园遥相守望,慢慢地藏在了历史的褶皱之中。