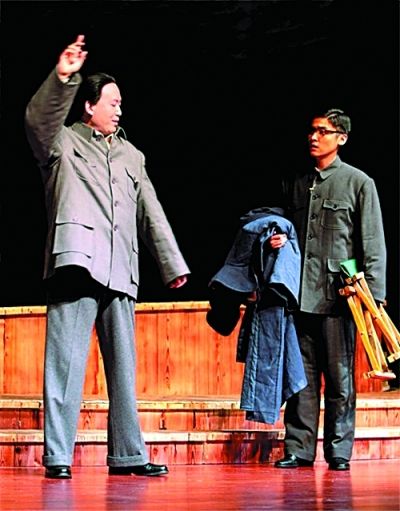

话剧《叩问》剧照。资料图片

怎么想起写《叩问》这样一部“反腐倡廉戏”的呢?有一定偶然性。去年春暖花开的季节,一位宣传干部在闲谈时对我说:“您能不能写个反腐倡廉的戏?现在的形势很需要。”我认真考虑着,但没有吭声。她又说:“您就写当年刘青山和张子善的事件,行不行?”我停了一下才回答:“让我好好想一想。”我过去写过不止一部主旋律作品。多年来,主旋律作品受到严峻挑战。我毕竟是一个老剧作家,脑子里有一个观念是根深蒂固不能动摇的,即戏剧作品不能回避当今社会的主要矛盾。当然,写矛盾也不能是标语口号式、说教式的,一定要从生活实际出发去写矛盾和斗争。也就是说,文艺作品的题材当然需要广泛多样,但是现实生活中的主要的矛盾斗争必须关注,要契合,要反映。这就是我们不可推卸的社会责任。当前,从严治党、反腐倡廉是重要的政治任务,而毛主席从一开国就给我们树立了这方面的光辉榜样。经过反复思考,把结果告诉了这位宣传干部——我可以写,但是要从一个全新的角度来写。

我一贯认为,一部文艺作品,作者首先要考虑的是角度问题。同样的题材由于角度不同可以收到完全相异的效果,而且这正是作品的独特性之所在。多年来已有的“刘青山、张子善事件”(包括话剧、电影和电视剧)作品,其角度大体上都是一致的,即按照生活中事件的发展过程,从刘、张的思想变化写起,到生活的奢侈糜烂;再从贪污浪费写起,最后是“东窗事发”依法逮捕,同时被处以死刑。再这样写,很难写出新意和深意,更不容易震撼观众。

我花费十天工夫思考,不能再走老的套路,而是要另辟蹊径。最终找到了现在的角度——戏中连刘、张两个人物都没有出现,更没有简单地展示他们的犯罪经过,主要是用重笔浓墨描写以毛泽东为首的党中央,在从“打江山”到“坐江山”的关键节点上,如何开创了反腐倡廉斗争的先河,而且要把两个过去有功的老红军,两个同甘共苦的同志、兄弟杀掉,确乎是有一点诸葛亮“挥泪斩马谡”的意味。这里,毛泽东的外部压力和内心纠结有多重,有多复杂,有多尖锐,应该是不言而喻的。而这,正是剧本要写的主要内容——把毛泽东处于关键时刻的灵魂深处展现出来。显然,新中国“反腐第一案”对共产党命运的生死存亡,对新中国命运的生死存亡,乃至对今日改革开放中国命运的生死存亡,都是至关重要的。我想,经过我们大家的共同努力,力争使这部戏能够起到“寻根溯源,继往开来”的、历史的、现时的、有益的作用是完全有可能的。也许,这就是我们戏剧工作者应尽的社会责任。

其次要考虑的问题,是塑造人物,也就是如何塑造好毛泽东的问题。根据以往的经验和教训,必须把毛泽东表现为一个人,而不是表现为一个神,这样才能为广大观众所真正接受,并产生重大的精神影响。那么,是人就要有血有肉,有情有感,有脾气性格,能够食人间烟火。戏中毛泽东所处的环境是非常典型的、极为重要的、不可代替的,即在进京赶考的日子里,必须交出第一份合格的答卷,其考题为——如何维护国家和民族的整体利益,如何替老百姓掌好权、用好权。这是半点也不能够含糊的,否则就会重蹈当年李自成的覆辙:“大顺王朝”进城以后迅速腐化堕落,遭到老百姓的反对,并且导致清兵大举入关;仅仅当了18天皇上的李自成被迫弃京而逃,一败涂地。这就是毛泽东反复告诫全党“决不能当李自成”的深刻根由。然而,决不能当李自成又谈何容易呢?因为,自古以来发生的铁一般历史事实是——权力是一把双刃剑,在法治轨道上行使可以造福人民,在法律之外行使则必然祸害国家和人民。不管是受到宗教教义约束的古老西方,还是受到严刑峻法约束的古老东方,概莫能外。为此,以毛泽东为首的党中央,能不能毫不犹豫地、果断迅速地、持续永久地向腐化堕落挥动“开国第一刀”,便成了不容回避的、必须作出答复的历史命题。在这种规定情境里,还应该塑造出一个生动的、具体的、艺术的毛泽东,那就是一位具有诗人艺术家气质的政治家。戏中,毛泽东在议论人生中生与死的重大话题时,有这样一些台词:“汉诗云——人生忽如寄,寿无金石固。万岁更相送,贤圣莫能度。人都是要死的,生下来就向着死走去,因此,毛泽东是一个人,所以,毛泽东也一定会死的。七十三、八十四,阎王不请自己去喽。我死了,可以开个庆祝会。大家要参加庆祝会,然后要有人大大方方地上台去讲话——‘同志们,今天我们这个大会是个胜利的大会。毛泽东死了,我们大家来庆祝辩证法的胜利。他死得好。如果天下不死人,从孔夫子到现在地球就装不下了,新陈代谢嘛!沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。这就是事物发展的、不可改变的必然规律。”“我在世的时候吃鱼比较多,我死后把我火化了,骨灰要撒到长江里去喂鱼,你们就对武昌鱼说,鱼儿呀,毛泽东给你们赔不是来了。他生前吃了你们,现在你们吃他吧,吃肥了好去为人民服务。这就叫作物质不灭论嘛。”言为心声。大约,只有诗人艺术家才能具有这样非凡的浪漫想象天地,才能具有这样生动、幽默、诙谐、智慧、独到、动人又说理的语言表现魅力吧。

再次,是追求什么样的艺术风格。于是之曾经说过:“没有含蓄,就没有艺术。”我完全赞同这个高水准的审美主张,并且尽量学习着去做。通过学习和实践,我逐渐明白了一个道理,那就是只有含蓄的创作风格才能收到有力、深刻、感人和持久的艺术效果。然而,我也更加懂得写戏要真正做到含蓄,是非常不容易的事,也许是一生都要以此为追求的目标。在这方面,曹禺老师对我们的要求是很严格的。记得,他在指导写戏的时候,批评我最多的一句话就是:“你怎么就学不会要含而不露呢?”想想看,这是相当难做到的。写戏首先要求具有入木三分的“内含”,这已经很不容易了。但是,还要有一个更高的标准,那就是欲言又止的“不露”。有一次,我请教曹禺老师什么才算是优秀的好戏时,他的回答如下:“一部好的戏决不是演出时现场的热闹,而是观众离开剧场以后的不断思考。思考什么呢?思考未来,思考人生,乃至思考整个人类。”我以为,这才是一部好戏的顶端水平、国际标准。老实说,我是极力按照这个标准去做了,但是做得并不令人满意,连我自己都不满意。《叩问》这部戏里也是如此。毛泽东的心路历程曲折坎坷,复杂尖锐,乃至大起大落,他在对待刘、张的问题上,先是爽快地同意逮捕法办,并且激动地提出要杀掉头;此后曾经考虑给予他们一个存活的机会;后来又是一定要杀掉他们两个,以平民愤,警示众人;同时还是“处决不要子弹打脑袋”“用上好的棺木厚葬”“家属不以反革命亲属对待”和“国家抚养其子女长大成人”;最终竟然是,在执行死刑以后,自己的心里却再次掀起波澜,惋惜之情依然挥之不去……戏中,有两句台词可能是比较好的,也就是说可以算得上是具有“含而不露”风格的。刘、张处决以后,天上飘落着纷纷扬扬的雪花,毛泽东脸色凝重,久久大口地吸烟,王秘书报告什么事情都不应声,似乎根本没有听见。突然,他没头没脑地问:“他们两个有多大年纪?”王秘书一时没有反应过来,停了片刻才回答:“一个三十五岁,一个三十七岁。”毛泽东又喃喃地自言自语着:“张子善没有娃,刘青山有三个娃,一个七岁、一个四岁,一个才半岁啊……”古人曰:“无间已得象,象外更生意。”我想,虽然写了多半辈子的戏了,但是在艺术创作的追求上,自己还是任重道远的。

以上所说,就是我在写作《叩问》中的一些思想脉络,作为剧作者要叩问历史、现在和未来,要叩问我们的信仰理想有没有变化,怎样才能够坚定不移……这些想法“公示”于众,希望得到大家的指正和帮助。

最后,我要感谢中国铁路文工团的领导、导演、演员、舞台美术师们,是他们的辛勤劳动,把剧本搬上了舞台,使这部戏得以与广大观众见面。